【相続】「争続予防」で改正された相続法を知っておく(遺留分侵害請求権/相続財産の取得要件/介護の特別寄与料/配偶者の優遇・保護)

2021/04/13

【「争続予防」で改正された相続法を知っておく】

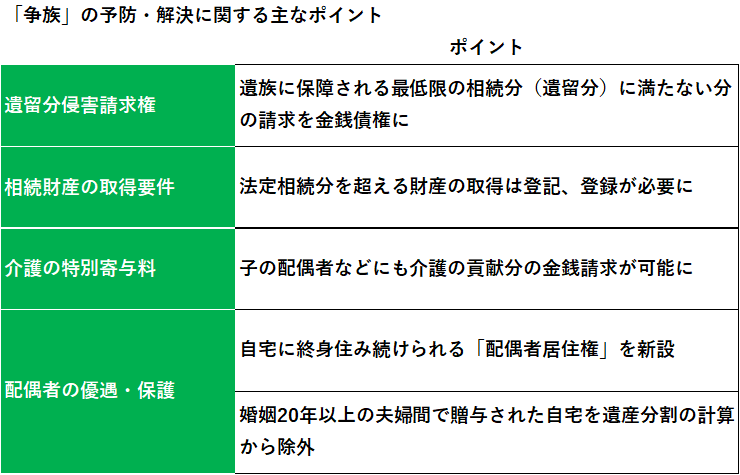

2019年に約40年ぶりに民法の相続に関する規定(相続法)が大きく変わりました。相続紛争(いわゆる争続)の予防・解決と、相続手続きの合理化・簡素化の2つが法改正の柱でした。

2020年にすべて施行済みとなりましたので、改めて確認のため、法改正の項目とポイントをまとめてみます。

【遺留分侵害請求権】

争続の予防・解決を目指すために遺留分制度は大きく変わりました。遺留分とは相続人の最低限の取り分のことを指します。故人の遺産の分割の際には最優先で扱われ、遺言にも侵害されません。多くの場合、法律が認める相続分(法定相続分)の半分が保障されます。

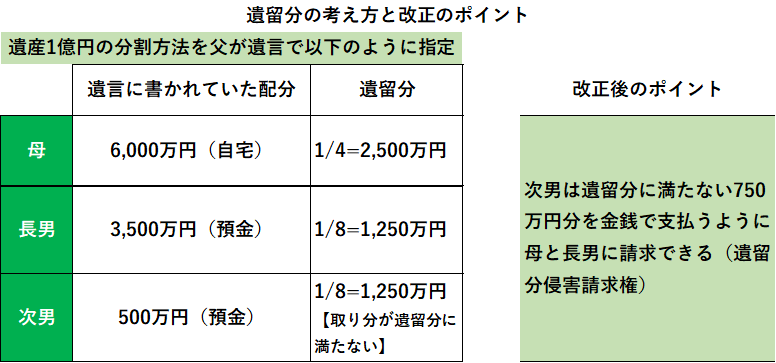

例えば、評価額6,000万円の自宅(土地・建物)と4,000万円の預金を持つ父が「自宅は全て母に、預金は長男に3,500万円、次男に500万円相続させる」との遺言を残して亡くなりました。遺留分は、母が法定相続分である2分の1の半分にあたる4分の1の2,500万円、長男と次男はそれぞれ8分の1の1,250万円となります。

このケースでは、次男の遺留分を母と長男が750万円分侵している形です。次男が母と長男にあと750万円を求め、母らが求めに応じれば争いは避けられます。

しかし、母や長男がそれを拒むとどうなるでしょうか。法改正以前は、遺留分を得るための請求は「遺留分減殺請求」と呼び、申し立てがあると減殺対象の財産が即座に共有扱いになりました。上記の表のようなケースでは預金に加えて自宅も共有となり遺産分けが滞りやすくなっていました。遺族間の話し合いがもめれば「共有物分割訴訟」という裁判も必要で解決に数年かかるというケースもありました。

改正後は、遺留分を取り戻す権利は金銭債権、つまり現金で受け取る権利とされ、名称も「遺留分侵害請求権」に変りました。上記の例で次男は750万円を他の相続人、つまり母と長男に請求することができます。そうすると、財産を共有するという過程が無くなりますので、共有物分割訴訟も不要になります。

請求された側が遺留分相当の現金をすぐに用意できない場合、裁判所の判断で支払いまでの期間を猶予する仕組みもできました。

【相続財産の取得要件】

「法定相続分を超える財産を取得した場合、すべて登記などが必要」とする規定の新設です。法改正前は、例えば親の遺言に「自宅を全て長男に相続させる」とあれば、長男は登記せずとも所有権を主張できました。

改正後は所有権の主張には登記が要ります。不動産登記は「法定相続の超過部分だけの登記は不可能」なため、実際にはすべてを登記することになります。登記により、親の自宅を相続して所有する人が相続人の間や第三者に対して明確になり、誰が所有者なのか登記簿上不明なことによる紛争を妨げることになります。

【介護の特別寄与料】

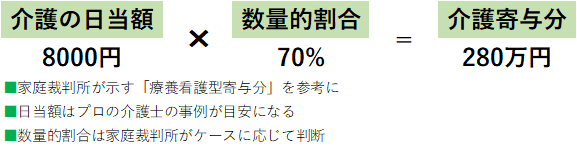

介護の特別寄与料はすでにある介護寄与分の計算が参考になります。家庭裁判所が寄与分紛争の解決のために考案したもので、介護士などプロの日当額を基にはじきます。

ただ、特別寄与料を請求する上では注意しておかなければならないことがあります。「請求者は特別寄与料を義理の兄弟などに直接請求するので、遺産分割協議でもめる可能性がある」という懸念が残ります。

また、相続全体に占める特別寄与料の割合は限られるため「相続財産が少なければ受け取れない」可能性があります。さらには元々の寄与分という制度でも認められない場合が多々あり、特別寄与料が認められるかどうかという問題もあります。

【配偶者の優遇・保護】

配偶者の優遇・保護規定も変わります。婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与された自宅は遺産分割の計算から除く既定を導入しました。配偶者の取り分を優先的に確保し紛争を未然に防ぎます。

配偶者が自宅に終身住み続けられる権利(配偶者居住権)も創設されました。相続財産の中身が主に故人とその配偶者が暮らしていた自宅の場合を想定して考えられた制度です。

例えば、遺産が自宅(評価額2,500万円)と預貯金500万円の計3,000万円で相続人が母、子の2人の場合、法定相続分通りに分けると各1,500万円となります。子が金銭を求めると自宅売却が必要となり、母の生活が脅かされることになりかねませんでした。これが高齢で起きてしまった場合、住む場所さえなくなってしまう可能性があります。

そこで、制定されたのが配偶者居住権です。この場合、母は配偶者居住権が使えることになります。子には評価額全体から配偶者居住権を差引いた「居住権付き所有権」を分けることで、自宅を売らずに済みます。配偶者居住権はあくまでも住み続ける権利ですので、売却することはできません。

上記のケースでは自宅の権利を母と子とで1,000万円ずつ分け合います。さらに母の法定相続分は合計1,250万円なので、預金からも250万円を受け取れ、生活の安定が確保できます。

配偶者居住権を使うには相続人が共同で法務局(登記所)に必要な登記を行います。登記をしないと配偶者は居住権を子以外の第三者に主張できません。また、子が所有権を他人に売却した場合には、住み続けられなくなる恐れもあります。

配偶者居住権は相続税の課税対象になることには注意が必要です。

【預金の払い戻し】

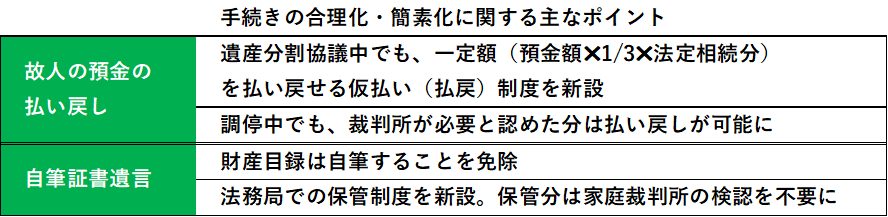

法改正のもう一つの柱が手続きを合理化、簡素化する規定です。

【法改正では故人の預金から葬儀費などを機動的に払い出せる仕組みを整えました】

「遺産分割をする前に故人の葬儀費や入院費などの支払いを求められて困った」。こんな経験を持つ人は多くあります。法改正では故人の預金から葬儀費などを機動的に払い出せる仕組みを整えました。法改正前は故人が遺言を残さず亡くなった場合、遺産は相続人共有となり全員で協議する必要がありました。預貯金も最高裁の2016年12月の決定により協議の対象になりました。

葬儀費や入院費の支払いのほか、相続人の当面の生活費が必要になった場合、相続人に経済的余裕がなければ故人の預金が欠かせません。

そこで、仮払い(払戻)制度が創設されました。具体的には相続人1人当たり「預金額の3分の1✖法定相続割合」まで払い出せます。1人当たりの上限額は1金融機関当たり150万円までで、より多くの金額必要な場合は複数の金融機関で手続きをします。

遺産分割を家庭裁判所が調停・審判している場合は、家裁が払い出しを判断します。改正前はよほど差し迫った事情がなければ認められませんでしたが、改正後は「必要があれば認める」として要件を大幅に緩和しました。ただし、払い戻した預金はあくまで相続人共同の財産なので遺産分割協議の結果、引き出し額が取り分を上回れば他の相続人に戻す必要があります。

【自筆証書遺言】

2020年7月10日からは法務局での遺言書の保管制度も創設されました。法務局では保管手続きに際し、遺言の形式がきちんと整っているかもチェックします。自筆証書遺言は相続発生後、裁判官の立ち合いで開封する裁判所の検認が要りますが、法務局保管分は検認手続きを省略できます。

また、保管制度に先駆けて自筆証書遺言の合理化、簡素化も行われました。改正前はすべてが自筆でしたが、改正後は自筆による財産目録の必要が無くなりました。表計算ソフトなどを使い、財産構成が変わったときも上書きすれば良くなりました。

ただ、保管制度を使う際は必ず本人が法務局に出向く必要があります。公証人と相談して作る公正証書遺言では、公証人が自宅に出向いてくれる場合もありますが、自筆証書遺言の保管では法務局での手続きが前提です。

この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!